Di Federica Livelli (Business Continuity & Risk Management Consultant/CLUSIT Direttivo, BCI SIG Cyber Resilience Committee, FERMA Digital Committee Member, ENIA Comitato Scientifico) – Il trasporto marittimo è vitale per l’economia globale, in quanto facilita l’80% del commercio e consente un’attività economica annua di trilioni di dollari. Purtroppo, è altresì responsabile di oltre 700 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 all’anno.

Pertanto, le fonti di energia alternative, come l’idrogeno, stanno guadagnando terreno e l’International Maritime Organisation (IMO) si è impegnata a raggiungere lo zero netto entro il 2050. Tuttavia, secondo un recente rapporto dal titolo “Can Maritime Hydrogen Overcome the Headwinds” (Feb2025) dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), un’adozione diffusa richiede il superamento di sostanziali barriere economiche, tecnologiche e operative.

Inoltre, dal report si evince che uno scale-up mal pianificato dell’idrogeno marittimo potrebbe rischiare di minare gli obiettivi di zero emissioni nette a lungo termine. Ma vediamo più in dettaglio il report.

IEEFA – “Can Maritime Hydrogen Overcome the Headwinds” (Febbraio 2025)

Il settore marittimo è arrivato a un punto di svolta: la pressione per ridurre le emissioni e combattere il cambiamento climatico non è mai stata così forte. Mentre si moltiplicano le soluzioni a basse emissioni di carbonio, secondo quanto rivela il report di IEEFA, il futuro della navigazione non è scritto: saranno economia, tecnologia e politica a decidere la rotta della transizione energetica.

Al centro del dibattito c’è l’idrogeno verde, considerato una delle opzioni più promettenti per decarbonizzare il trasporto marittimo. Il rapporto di IEEFA ne analizza i punti di forza, registra segnali di interesse dal mercato, ma avverte che la strada è tutt’altro che in discesa. In particolare, i nodi da sciogliere sono tre:

- Costi: oggi l’idrogeno verde resta troppo caro. Senza una riduzione dei costi di produzione e massicci investimenti in infrastrutture, a guadagnare terreno rischiano le varianti più economiche ma altamente inquinanti.

- Infrastrutture: servono navi adeguate, sistemi di rifornimento e porti pronti alla sfida. Senza queste basi, la transizione resta un miraggio.

- Norme: senza politiche chiare e vincolanti, c’è il rischio di un “falso verde”, con una crescita mal gestita che consolida l’uso di idrogeno “sporco”, vanificando gli sforzi di decarbonizzazione.

A fronte di tutto ciò è quanto mai evidente che solo una collaborazione stretta tra istituzioni, operatori e investitori potrà trasformare le ambizioni in realtà e guidare il settore verso una decarbonizzazione credibile.

La strada verso lo zero netto: quali sono le strade percorribili

Elettrificazione, efficienza energetica e combustibili a zero emissioni: sono questi i tre pilastri che guideranno il settore marittimo verso l’obiettivo dello zero netto. Tra i vari percorsi possibili, i combustibili a emissioni zero emergono come la soluzione più concreta per le compagnie di navigazione internazionali che puntano a rispettare i target fissati dall’IMO.

È doveroso evidenziare che, oggi, il trasporto marittimo si affida ancora in larga parte all’olio combustibile convenzionale, ma la mappa energetica sta cambiando. Inoltre, GNL, biocarburanti e idrogeno (con i suoi derivati) guadagnano terreno, mentre l’elettrificazione si ritaglia un ruolo soprattutto per le imbarcazioni più piccole, attive su brevi tratte e con frequenti soste in porto. In alcuni mercati, però, l’idrogeno rimane un’opzione di prestigio, sostenuta da una maggiore disponibilità a investire.

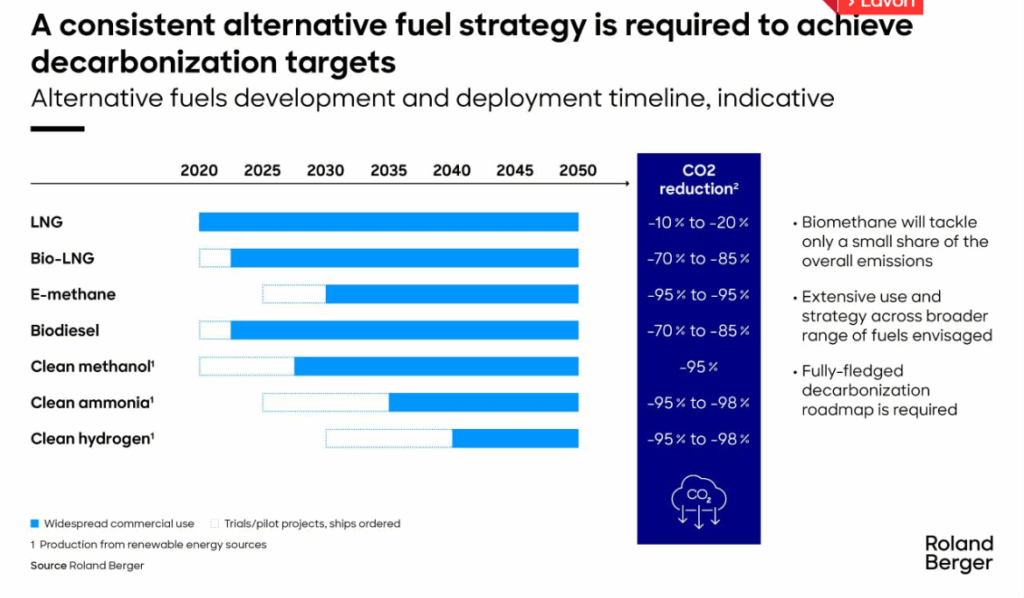

Per le navi di grandi dimensioni, le batterie restano un ostacolo: la loro bassa densità energetica richiede volumi enormi, poco praticabili per le lunghe tratte. Di conseguenza, i traghetti ad alta frequenza e le navi d’altura si orienteranno sempre di più verso i carburanti a zero emissioni, fondamentali per conciliare operatività e sostenibilità. A fronte di questo scenario si ritiene che nel breve e medio termine, sarà il GNL – nelle sue varianti come bio-GNL ed e-metano – a dominare la scena. Ma c’è un limite chiaro: la scarsa disponibilità di materie prime che obbliga il settore a spingere sull’innovazione e a cercare alternative pulite più scalabili.

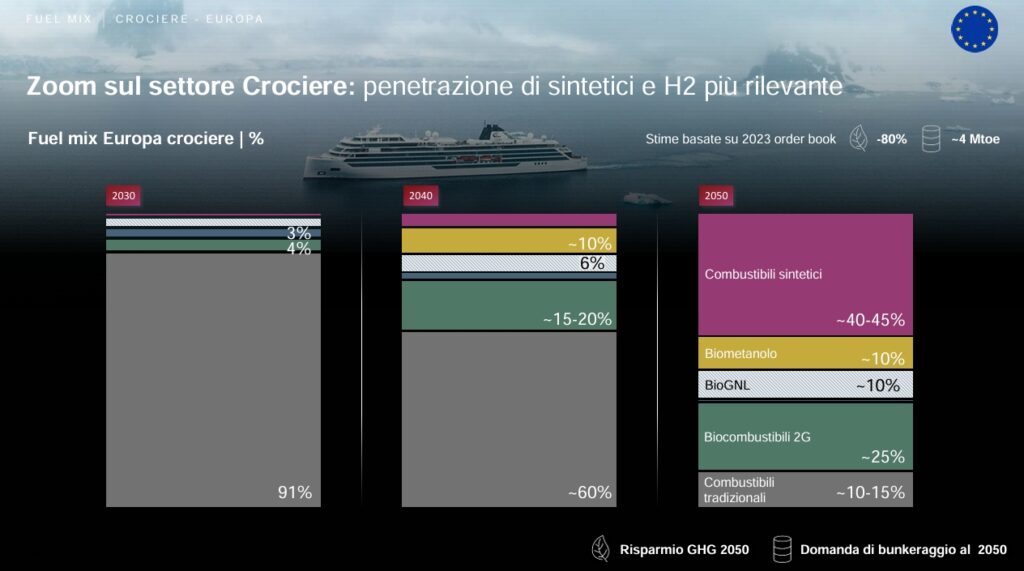

Interessante la tabella che segue che evidenzia i trend futuri ed elaborata da parte della società di consulenza globale Roland Berger.

Ammoniaca e metanolo: il futuro verde della navigazione, ma a caro prezzo

A lungo termine, ammoniaca verde e metanolo si profilano come soluzioni cruciali per la decarbonizzazione del settore marittimo. Oggi, però, il loro costo di produzione resta elevato, frenato dall’assenza di economie di scala e da tecnologie ancora in fase iniziale. Anche le navi equipaggiate per questi carburanti hanno prezzi alti, riflettendo lo stato sperimentale del settore.

Secondo l’Energy International Agency (IEA), il TCO (Total cost of ownership) di un bulk carrier alimentato ad ammoniaca verde o metanolo è oggi tra il 60% e il 100% superiore rispetto a un’analoga nave alimentata a olio combustibile. Ma lo scenario potrebbe cambiare: tasse sul carbonio, economie di scala e innovazioni tecnologiche sono destinate a ridurre progressivamente questo divario, aprendo la strada a una più ampia adozione di carburanti sostenibili.

Il settore, intanto, si muove: Maersk ha già ordinato 24 portacontainer con motori a doppia alimentazione (metanolo, biodiesel e carburante convenzionale), mentre Evergreen ha puntato su 16 nuove navi abilitate al metanolo, in consegna dal 2027. Sul fronte dei motori, MAN Energy Solutions ha presentato un motore ad ammoniaca adatto a diverse tipologie di imbarcazioni e lavora a un retrofit per il metanolo, mentre Wärtsilä lancerà il suo primo motore a quattro tempi ad ammoniaca nel 2025.

Anche i porti si preparano alla rivoluzione: a Ijmuiden (Paesi Bassi) è stata concessa la prima licenza per il bunkeraggio di idrogeno, mentre Singapore punta a offrire bunkeraggio di ammoniaca entro il 2026.

Studio “Outlook sul Trasporto Marittimo Sostenibile”

Ad aprile 2025, è stato presentato da Eni, Rina e Fincantieri lo studio “Outlook sul Trasporto Marittimo Sostenibile”, elaborato con il contributo tecnico di Bain & Company. Esso traccia per l’Italia un orientamento verso una transizione energetica pragmatica e ben definita.

Da un lato, i biocarburanti (in particolare gli HVO) vengono identificati come le soluzioni più concrete e immediatamente utilizzabili, grazie alla compatibilità con le infrastrutture esistenti e alla disponibilità sul mercato, mentre, dall’altro lato, l’idrogeno e i carburanti sintetici – pur riconosciuti come tecnologicamente promettenti – sono destinati a restare in secondo piano nel breve-medio termine, riservando un ruolo solo per applicazioni specifiche come crociere di potenza medio–bassa.

Lo studio mette anche in luce l’opportunità strategica per il sistema portuale italiano, esortando a definire fin da subito una roadmap infrastrutturale solida che mantenga il Paese competitivo nelle “future rotte marittime a basse emissioni”. Inoltre, dallo studio si stima che, entro il 2050, saranno necessari circa 24 miliardi di euro di investimenti nei porti europei, una cifra che offre all’intera filiera italiana un’occasione concreta di leadership e di crescita industriale.

Navi alimentate a idrogeno: sfide tecnologiche e prospettive future

Le navi alimentate a idrogeno rappresentano una soluzione fondamentale nell’ambito dell’imperativo globale per la decarbonizzazione marittima, essendo state incorporate nei quadri strategici a zero emissioni di carbonio di tutte le nazioni. I responsabili politici articolano esplicitamente visioni a lungo termine per l’implementazione di flotte commerciali a idrogeno; tuttavia, le valutazioni della prontezza tecnologica rivelano che l’adozione su larga scala di sistemi di propulsione a idrogeno incontra ancora ostacoli persistenti che richiedono una sinergia dinamica tra interventi politici e progressi tecnologici.

Le sfide principali affrontate dalle navi alimentate a idrogeno si manifestano in diverse aree critiche che impediscono attualmente la commercializzazione su vasta scala. Di fatto, nonostante l’ampia promozione dell’industria dell’energia a idrogeno e il significativo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile, dei metodi di produzione dell’idrogeno verde e delle tecnologie di stoccaggio e rifornimento, l’applicazione nel settore marittimo presenta numerose aree che richiedono ulteriore ricerca e sviluppo, inclusi problemi di sicurezza relativi all’idrogeno, considerazioni sull’efficacia dei costi, infrastrutture insufficienti e la necessità di migliorare normative e standard pertinenti.

Per quanto riguarda l’elaborazione di norme di sicurezza e di regolamenti tecnici la sfida fondamentale è caratterizzata da un sistema di norme tecniche disgiunte, considerando che le attuali norme in materia di energia a idrogeno per le navi marittime rimangono integrate nei quadri normativi terrestri, mentre l’IMO ha pubblicato solo linee guida preliminari per la sicurezza del combustibile a idrogeno. Inoltre, i parametri tecnici fondamentali continuano a rimanere indietro rispetto all’evoluzione dei requisiti tecnologici: i sistemi di celle a combustibile a bordo richiedono capacità di potenza nell’ordine delle centinaia di kilowatt che superano di gran lunga i requisiti automobilistici; tuttavia, mancano ancora normative specifiche per parametri come la consistenza della batteria e la progettazione della dissipazione del calore.

Ancora, i sistemi di rifornimento risultano ritardati, con solo pochi porti che hanno avviato impianti pilota di rifornimento di idrogeno, creando problemi di interoperabilità per il trasporto marittimo transoceanico.

Le sfide tecniche delle celle a combustibile marine evidenziano significative limitazioni in termini di durata, densità di potenza e integrazione del sistema. È doveroso evidenziare che l’attuale tecnologia deriva principalmente dai sistemi automobilistici e poco idonei alle celle a combustibile marine che devono affrontare condizioni operative uniche caratterizzate da elevata esposizione alla nebbia salina, impatto delle onde e vibrazioni continue.

Inoltre, la durata delle celle a combustibile risulta significativamente inferiore rispetto ai tradizionali motori diesel marini: attualmente la durata del PEMFC tradizionale non supera le 10.000 ore, mentre i motori diesel marini possono durare più di 20.000 ore, con un obiettivo di 50.000 ore richiesto per le applicazioni marine. Ancora, la densità di potenza insufficiente rappresenta un altro limite critico: gli attuali sistemi hanno generalmente una potenza inferiore a 350 kW, mentre le grandi navi richiedono potenza di propulsione di migliaia di kilowatt.

Anche lo stoccaggio di idrogeno gassoso ad alta pressione nelle applicazioni marittime a lunga distanza presenta sfide specifiche legate alla necessità di densità di stoccaggio e utilizzo dello spazio. La densità volumetrica dell’idrogeno dello stoccaggio gassoso ad alta pressione è limitata: circa 25 g/L a 35 MPa che aumenta a 40 g/L a 70 MPa. Per le grandi navi oceaniche, l’idrogeno richiesto per viaggio può ammontare a diverse centinaia di chilogrammi, richiedendo più serbatoi di stoccaggio che comportano volumi del sistema superiori al volume totale dei serbatoi stessi. Inoltre, i problemi di infragilimento e durabilità da idrogeno con materiali metallici rappresentano un’altra criticità: i serbatoi utilizzano principalmente leghe di alluminio o rivestimenti in acciaio suscettibili all’infragilimento da idrogeno in ambienti ad alta pressione.

È essenziale perfezionare le specifiche tecniche per i sistemi di rifornimento e stabilire norme unificate per parametri quali i tassi di rifornimento e la compatibilità dell’interfaccia, adottando un approccio di “valutazione dinamica e orientato al rischio”.

Inoltre, lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile marine ad alta capacità e lunga durata dovrà necessariamente concentrarsi su innovazione dei materiali, ottimizzazione dei sistemi e miglioramento dell’adattabilità ambientale. Pertanto, la ricerca futura deve sviluppare catalizzatori resistenti alla corrosione da ioni cloruro e supporti di carbonio ottimizzati, implementando impilamento modulare e design compatto con tecnologie di interconnessione flessibili e sistemi di accumulo di energia ibrida.

Le strategie innovative di sistemi di stoccaggio e rifornimento richiedono, inoltre, un approccio multi tecnico per superare i limiti della densità di stoccaggio. Ancora, la tecnologia dei serbatoi di stoccaggio dell’idrogeno liquido deve concentrarsi sull’ottimizzazione delle strutture isolanti multistrato, mentre l’ammoniaca liquida come vettore intermedio di idrogeno offre elevata densità di stoccaggio per viaggi a corto e medio raggio.

Sarà altresì necessario lo sviluppo di nuove leghe resistenti all’idrogeno con tecnologie di rinforzo con nanoparticelle per ridurre la sensibilità all’infragilimento, mentre i bracci adattivi per il rifornimento con sistemi di posizionamento visivo consentirebbero compensazione ad alta precisione del disallineamento dell’ormeggio.

L’idrogeno verde nei porti marittimi: a che punto siamo

L’innovazione nei porti marittimi risponde, come già accennato, a esigenze operative specifiche: in questi ambienti ad alta competitività, ogni minuto è cruciale per l’efficienza operativa, ma le limitazioni dell’energia elettrica rendono impraticabili le batterie di grandi dimensioni o la connessione alla rete elettrica tradizionale. L’adozione dell’idrogeno verde rappresenta quindi la risposta ideale per alimentare veicoli e attrezzature portuali mantenendo operatività costante. Di seguito alcune delle principali iniziative in essere in Europa.

Progetto EU e-SHyIPS – Iniziato nel 2021 e finanziato dal programma HORIZON 2020, rappresenta un’iniziativa strategica per l’integrazione dell’idrogeno nel trasporto marittimo di passeggeri europeo.

Il progetto nasce dalla necessità di affrontare le sfide della decarbonizzazione marittima, dove l’idrogeno rappresenta una delle soluzioni più promettenti per raggiungere zero emissioni.

Tuttavia, la sua applicazione presenta significativi ostacoli normativi e tecnici, particolarmente critici nel trasporto passeggeri dove i requisiti di sicurezza sono particolarmente stringenti.

Il progetto mira a colmare le lacune esistenti in termini di conoscenze normative e tecniche attraverso lo sviluppo di nuove linee guida per l’integrazione efficace dell’idrogeno nel settore. E-SHyIPS si avvale di un’ampia rete di collaborazioni internazionali e interdisciplinari che riunisce un consorzio di 14 organizzazioni provenienti da 7 Paesi europei (i.e. Italia, Germania, Finlandia, Grecia, Cipro, Spagna, Paesi Bassi). Il consorzio include università, centri di ricerca, industrie del settore marittimo e dell’idrogeno, oltre a enti di classificazione e standardizzazione, garantendo competenze complementari che spaziano dalle conoscenze di base all’esperienza aziendale e di mercato.

Progetto H2Ports – È stato lanciato dall’Unione Europea nel 2018 ed ha inaugurato questa transizione nel porto di Valencia, implementando veicoli a celle a combustibile e infrastrutture di rifornimento specifiche per l’ambiente portuale. Tale approccio innovativo ha dimostrato come i porti possano mantenersi operativi senza dipendere da grandi quantità di energia elettrica, con porti spagnoli e francesi che guidano la transizione grazie alla loro capacità di produrre idrogeno verde dall’elettrolisi dell’acqua.

Veicoli Fuel Cell per la movimentazione merci – Essi rappresentano il cuore della rivoluzione tecnologica per il settore marittimo. Esempi concreti nei porti di Amburgo e Valencia mostrano macchine che offrono la stessa efficienza dei tradizionali caricatori diesel ma senza emissioni di CO2, alimentate da celle a combustibile prodotte da aziende specializzate, come la statunitense Nuvera, leader nella fabbricazione industriale di Fuel Cell.

Cooperazione tra i Porti internazionali – Il cambiamento globale si estende ben oltre Spagna e Francia, coinvolgendo porti internazionali come Amsterdam, Londra, Yokohama, Los Angeles e Marsiglia, tutti impegnati nello sviluppo di soluzioni basate sull’idrogeno per ridurre l’uso del gasolio. L’Italia partecipa attivamente attraverso il programma “Green Ports”, che mira alla decarbonizzazione del trasporto commerciale utilizzando l’elettrolisi con fonti di energia rinnovabile.

Il porto di Genova rappresenta l’esempio più recente di questa tendenza: nel 2023 è stato avviato un progetto di fattibilità tecnico-economica per implementare un impianto produttivo di idrogeno verde in loco, destinato ad alimentare i nuovi veicoli a idrogeno di proprietà portuale. Questo passo dimostra concretamente che la mobilità 100% elettrica non è l’unica soluzione sostenibile, contribuendo significativamente alla graduale decarbonizzazione dei porti marittimi mondiali.

Conclusione

L’economia dell’idrogeno sta ridefinendo il panorama energetico globale, con il Mediterraneo che può svolgere il ruolo di hub strategico per la transizione energetica. L’idrogeno verde si configura come il principale vettore energetico del futuro nei porti marittimi globali, offrendo una soluzione pratica ed efficiente che supera i limiti delle tecnologie tradizionali e contribuisce significativamente alla riduzione delle emissioni di carbonio. Inoltre, i ruolo cruciale delle collaborazioni internazionali risulta determinante per lo sviluppo delle infrastrutture portuali mediterranee, dove i porti rappresentano un’infrastruttura chiave per attrarre investimenti strategici e trasformare il potenziale energetico in concreto valore industriale e occupazionale.

Pertanto, la costruzione di un corridoio energetico tra Italia e Nord Africa, con particolare focus sulle sinergie con l’Egitto e i porti di Damietta e Alessandria, conferma l’esigenza di costruire poli di eccellenza per la produzione e l’esportazione di idrogeno verde. In questo ambito l’Italia può assumere un ruolo strategico come punto di atterraggio e piattaforma di distribuzione verso l’Europa, creando un’opportunità unica per consolidare il sistema industriale e logistico nazionale attraverso un ecosistema integrato che rende l’energia rinnovabile accessibile a costi competitivi.

In quest’ottica deve essere interpretato il progetto europeo H2MOVE che catalizza questa trasformazione, promuovendo mobilità sostenibile, intelligente e intermodale a livello transfrontaliero. Oltre all’Italia, figurano Estonia, Francia, Germania, Olanda, Slovacchia e Spagna, con un totale di 11 imprese tra cui diverse PMI. È importante evidenziare che la riconfigurazione delle rotte commerciali e delle catene di approvvigionamento richiede una valutazione attenta delle scelte geopolitiche e del loro impatto sulle infrastrutture portuali e industriali. In questo contesto, l’importanza strategica della ricerca nell’analisi dei trend di frontiera costituisce una risposta necessaria per mantenere la competitività del sistema produttivo e garantire l’adattamento alle sfide della transizione energetica.

Concludendo, il successo di questa trasformazione epocale del settore marittimo dipenderà dalla capacità di integrare innovazione tecnologica, cooperazione internazionale e visione strategica a lungo termine, consolidando il Mediterraneo al centro della rivoluzione dell’idrogeno verde e affermando definitivamente il ruolo dell’Italia come ponte energetico strategico tra Africa ed Europa, protagonista della nuova economia energetica sostenibile.